ধান চাষ পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়ে তথ্য সূত্র অপেক্ষাকৃত কম। তথ্যগুলো নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাঠককে একাধিক সাইটে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে মেলাতে হয়। তাই আমরা চেষ্টা করেছি ধান চাষ সম্পর্কিত সকল তথ্য একটি জায়গায় নিয়ে আসতে। আশা করি আপনাদের সাহায্য করবে।

ধান আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। তাই এর সাথে দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ঘন বসতিপূর্ণ এ দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে, অপরদিকে বাড়িঘর, কলকারখানা, হাট-বাজার, সড়ক-জনপথ স্থাপন এবং নদী ভাঙন ইত্যাদি কারণে আবাদি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমছে। তদুপরি রয়েছে খরা, বন্যা, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, শৈত্য প্রবাহ ও শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ । এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য ।

Table of Contents

ধান চাষ

বাংলাদেশ পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী দেশ গুলোর মধ্যে চতুর্থ হলেও এখানকার হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.২ টন। চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এ ফলন হেক্টর প্রতি ৬-৬.৫ টন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ধানের ফলন বাড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সনাতন জাতের ধান এবং মান্ধাতার আমলের আবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচলন।

বাংলাদেশে ১৯৬৮ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) থেকে প্রথম উফশী জাতের ধান (আইআর ৮) মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু হয়। খাটো আকৃতির এ উফশী ধান থেকে প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন (বিঘাপ্রতি ১৮-২১ মণ) ফলন পাওয়া যায়। তখন থেকে উফশী ধান লোকমুখে ইরি ধান নামে পরিচিতি লাভ করে । বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৌসুম ও পরিবেশ উপযোগী উফশী ধানের জাত এবং ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল, মাটি, পানি, সার ইত্যাদি বিষয়ক কলা-কৌশল উদ্ভাবন করছে।

বর্তমানে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত দেশের মোট ধানি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে চাষাবাদ করা হচ্ছে এবং এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯০ ভাগ । ব্রি ধান এভাবে ইরি ধানের ̄স্থলাভিষিক্ত হয়েছে । আমাদের সৃষ্ট ওয়েব সাইটে ধানের উন্নত জাত ও এদের উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে । আমরা আশা করি এসব তথ্য প্রয়োগ করে ব্যবহারকারীগণ উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে ধানের চাষ করা হয়। এর মধ্যে ধানের জমি শতকরা ১১ ভাগ আউশ, ৪৮ ভাগ আমন ও ৪১ ভাগ বোরো ধান চাষ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের দিক থেকে বোরো শতকরা ৪৮ ভাগ, আমন ৪২ ভাগ ও আউশ ১০ ভাগ। বোরো মৌসুমে ধান চাষ হয় সবচেয়ে বেশি এবং আউশে সবচেয়ে কম। তিন মৌসুমে ধান চাষ প্রায় একই রকম। জমি নিবার্চন আউশ ধান চাষের জন্য উঁচু, মাঝারি উঁচু ও নিচু জমি উপযোগী। মাটির বুনট পলি দোঁআশ, পলি এঁটেল ও এেঁটল হলে ভালো।

মাঝারি উঁচু ও নিচু জমিতে রোপা আমন চাষ করা যায়। তবে সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে উঁচু জমিতেও রোপা আমন ধান চাষ করা যায়। দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ ও এঁটেল মাটি আমন ধান চাষের জন্য উপযোগী। ভারী বুননের মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা বেশি এবং যে মাটি অর্ধ—জলাবস্থায় উপযোগী তা বোরো ধান চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে ৪০৬০% কর্দম কনা থাকলে ভাল হয়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে উঁচু, মাঝারি উঁচু এবং নিচু যে কোন জমিতেই বোরো ধান চাষ করা যায়। মাটির অম্লমান ৫.০ হতে ৬.০ হলে ভাল।

মৌসুম অনুযায়ী ধানের চাষ:

চাষাবাদের মৌসুম অনুযায়ী ধানের চাষ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

১. আউশ ধান (Aus rice): খরিপ ১ মৌসুমে এ ধান মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চাষ করা হয়।

২. আমন ধান (Aman rice): খরিপ ২ মৌসুমে জুন থেকে ডিসেম্বর মাসে পর্যন্ত চাষ করা হয়।

৩. বোরো ধান (Boro rice): রবি মৌসুমে নভেম্বর থেকে মে মাসে এ ধান চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের মোট ধানী জমির শতকরা প্রায় ১১ ভাগ জমিতে আউশ, ৪১ ভাগ জমিতে বোরো ও ৪৮ ভাগ জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। উৎপাদন হয় বোরোতে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ, আমান ৪২ ভাগ ও আউশে ১০ ভাগ। বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদনশীলতা বেশি।

জলবায়ু ব্যাপক ও বি¯তৃত জলবায়ুতে ধান চাষ করা যায়। ধান চাষের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ২০—৩৫ক্কসে. ডিগ্রি। এর মধ্যে বীজ অংকুরোদগমের জন্য ৩০—৩৫ক্ক সেন্টিগ্রেড। অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য ২৫—৩১ক্কসে. পুস্পায়নের জন্য ৩০—৩৩ক্কসে. এবং পরিপক্কতার জন্য ২০—২৯ক্ক তাপমাত্রা উপযোগী। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৫—৯৫%।

মাঝারি বৃষ্টিপাত ও উজ্জ্বল সূর্যালোক ধান চাষের জন্য প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হলে সেচের মাধ্যমে পানির চাহিদা পূরণ করতে হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০% এর কম ও ৯৫% এর বেশি হলে পুস্পায়ন ব্যহত হয়। মাটি ও ভূমি বন্ধুরতা ভারী বুনটের মাটি যার পানি ধারন ক্ষমতা বেশি এবং যে মাটি অর্ধজলাবস্থার উপযোগী তা ধান চাষের জন্য ভালো। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিও ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। মাটিতে ৪০—৬০% কর্দম কনা থাকলে ভালো হয়। সেচ ও নিস্কাশন ব্যবস্থা থাকলে যে কোন মাটিতেই ধান চাষ করা যায়। উঁচু, মাঝারি উঁচু ও নিচু সব ধরনের জমিতেই ধান চাষ করা যায়। তবে মাঝারি উঁচু জমি উত্তম। মাটির অম্লমান ৫.০—৬.০ উত্তম।

ধান চাষের জন্য জমি নির্বাচন:

ধানের ফলন সব ধরনের জমিতে ভাল হয় না । মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এঁটেল ও পলি দো-আঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাত নির্বাচন:

কৃষি পরিবেশিক অবস্থা এবং রোপনের সময়ের উপর ভিত্তি করে ধানের জাত নিবার্চন করতে হয়। রোপা আউশ ধান চাষের জন্য বিআর ২৬ (শ্রাবনী) ও ব্রিধান ৪৮ এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে ব্রিধান ২৭ নিবার্চন করতে হয়। বোনা আউশ ধান বৃষ্টিবহুল এলাকার জন্য বিআর ২১ (নিয়ামত), বিআর ২৪ (রহমত) ও ব্রিধান ২৭ এবং খরাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রিধান ৪২ এবং ব্রিধান ৪৩ নিবার্চন করতে হয়। নিচু জমির জন্য জলমগ্নতা সহনশীল জাত যেমন ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২, বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমনের জন্য খরাসহিষ্ণু জাত যেমন ব্রিধান ৫৫; নাবী আমনের জন্য বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৪৬; লবনাক্ততা সহনশীল জাত ব্রিধান ৪০, ব্রিধান ৪১, ব্রিধান ৫৩, ব্রিধান ৫৫; সুগন্ধি চালের জন্য বিআর ৫, ব্রিধান ৩৪, ব্রিধান ৫০ ইত্যাদি।

আগাম বোরো ধানের জাত শীতসহিষ্ণু হলে ভালো যেমন ব্রিধান ৩৬; হাওড় অঞ্চলের জন্য বিআর ১৭, বিআর ১৮, বিআর ১৯ ভালো; লবনাক্ততা সহিষ্ণুজাত যেমন ব্রি—ধান ৫৫, ব্রিধান ৬১, ব্রিধান ৬৭, বিনাধান ৮, বিনাধান ১০, বিনাধান ১১, বিনাধান ১২, বিনাধান ১৩, বিনাধান ১৪ ও বিনাধান ১৫। এছাড়া বিশেষ পুষ্টিগুন সম্পন্ন জাত যেমন জিংক সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬২, ব্রিধান ৬৩, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬৬।

বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে।

১। স্থানীয় জাত : টেপি, গিরবি, দুধসর, বতিশাইল ইত্যাদি।

২। স্থানীয় উন্নত জাত : হবিগঞ্জ, কটকতারা, পাজাম, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

৩। উচ্চ ফলনশীল জাত : মুক্তা, ময়না, শাহজালাল, মঙ্গল, নিজামী ইত্যাদি।

ধানের স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য :

১. এ জাত সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা হয়।

২. ধান গাছ লম্বা হয় তাই হেলে পড়ে।

৩. পাতা লম্বাটে, হেলে পড়ে।

৪. কান্ড নরম এবং কুশির সংখ্যা কম।

৫. রোগ ও পোকা মাকড় আক্রমনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

৬. এ জাতের ফলন কম, হেক্টর প্রতি ১.৫—২.৫ টন।

৭. জীবনকাল বেশি।

৮. মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করার ক্ষমতা কম।

স্থানীয় জাতের উদাহরণ:

আউশ মৌসুমে : কটকতারা, হাসিকলমি, ধারিয়াল

আমন মৌসুমে : হরিনমুদা, লাল মোটা, সাদা মোটা, কালিজিরা

বোরো মৌসুমে : দুধসর, বাজাইল, হবিগঞ্জ ইত্যাদি

ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের বৈশিষ্ট্য:

নিচে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১। ধান গাছ খাটো ও শক্ত হয় এবং সহজে হেলে পড়ে না।

২। ধান গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে।

৩। পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে রাখে না। এতে আলো-বাতাস প্রতিটি পাতা সমানভাবে পায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি তৈরি হয়।

৪। গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।

৫। জমি থেকে উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন প্রায় সমান হয় অর্থাৎ ১৪১

৬। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম হয়।

৭। পাকার সময়ও কিছু কিছু ধান সবুজ থাকে।

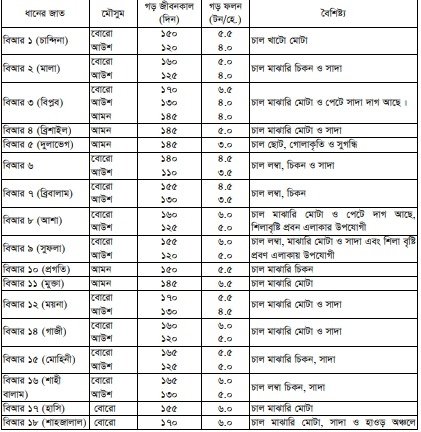

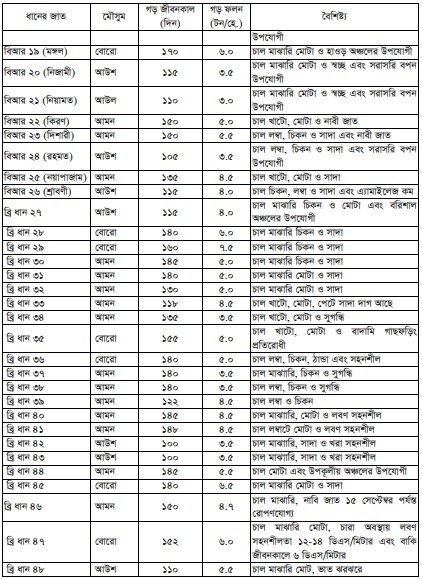

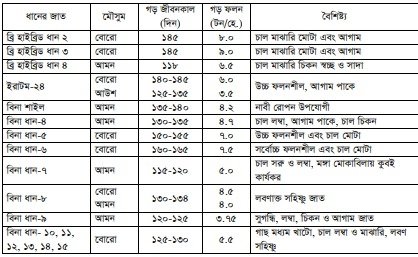

বাংলাদেশে মোট ৮১টি উফশী জাত রয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১৬টি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। নিচের তালিকাতে এর জাতগুলির নাম, জন্মানোর মৌসুম, গড় জীবনকাল, গড় ফলন এবং চালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

ধানের বীজ বাছাই ও চারা তৈরি:

দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মেশাতে হবে। এবার ১০ কেজি বীজ ঐ পানিতে দিয়ে নাড়তে হবে। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে। আর অপুষ্ট ও হালকা বীজ পানির ওপরে ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসেবে বীজতলায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

দোআঁশ ও এেঁটল মাটি যেখানে প্রচুর আলো বাতাস আছে এমন জমি বীজতলার জন্য উপযোগী। বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। তবে অনুর্বর জমি হলে প্রতি বর্গমিটার ২ কেজি হারে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এর পর জমিতে ৫৬ সে.মি. পানি দিয়ে দু—তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭—১০ দিন পানি বদ্ধ অবস্থায় রেখে দিতে হবে। জমিতে ব্যবহৃত জৈব সার পচে গেলে পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। একটি আদর্শ বীজতলায় ৪টি বেড থাকবে। প্রতিটি জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে এবং দু—বেডের মাঝে ২৫—৩০ সে.মি. ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে।

বেডের উপরের মাটি কাঠ বা বাঁশ দিয়ে সমান করে নিতে হয়। বেডের মধ্যবতীর্ নালা সেচ ও নিস্কাশন এবং চারার পরিচযার্র জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধানের বীজের পরিমাণ:

চারা তৈরির জন্য প্রতি কাঠা বীজতলায় ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বুনতে হয়। এক কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ২০ কাঠা জমিতে ধানের চারা রোপণ করা যায়।

ধানের বীজ শোধন:

ধানের বীজে যাতে রোগজীবাণু না থাকে সেজন্য ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হয়। প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্লোসান জি এন বা ২০ গ্রাম এপ্রোসান এম ৪ ওষুধ দ্বারা শোধন করতে হয়।

ধানের বীজ বাছাইয়ের জন্য করণীয়:

- দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মেশাতে হবে।

- এবার ১০ কেজি বীজ ঐ পানিতে দিয়ে নাড়তে হবে।

- পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট ও হালকা বীজ পানির উপরে ভেসে উঠবে।

- হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

- ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসাবে বীজতলায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধানের বীজতলার ধরণ:

দো-আঁশ ও এটেল মাটি বীজতলার জন্য ভাল। জমি অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে জৈব সার মেশানো যেতে পারে। এরপর জমিতে ৫-৬ সেমি পানি দিয়ে ২/৩টি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে। আগাছা ও খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১মি চওড়া বেড তৈরি করতে হবে।

দু’বেডের মাঝে ২৫-৩০ সেমি জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দু’পাশের মাটি দিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। এরপর ওপরের মাটি ভালভাবে সমান করে ৩/৪ ঘণ্টা পর বীজ বোনা উচিত।

মৌসুম ভেদে ধানের চারা উৎপাদনের জন্য চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা যায়। যেমন:

১। শুকনা বীজতলা;

২। ভেজা বা কাদাময় বীজতলা

৩। ভাসমান বীজতলা:

৪। দাপোগ বীজতলা।

উঁচু ও দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমিতে শুকনা বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে। ভিজা বীজতলা তৈরি করা হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো-বাতাস থাকে ও বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়।

এখানে শুকনা ও ভিজা বীজতলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

শুকনা বীজতলা:

জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে যাতে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে ফেলতে হবে এবং পরিমাণ মতো পচা গোবর সার বা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে।

বীজতলায় রসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম। হালকা বুনটের মাটি হলে ১১/২-২ টন জৈবসার দিলে ভালো হয়। বীজতলার মাপ- বীজতলার বেডের দৈর্ঘ্য বেডের গ্রন্থ।

= সুবিধামত লম্বা

= ১২৫ সে.মি

জমির আইল বা বেডের মাঝখানের দূরত্ব প্রতি দুই বেডের মাঝখানের দূরত্ব

২৫ সে.মি

৫০ সে. মি

এতে চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানের মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর সমান করে দিতে হয়। এতে বেড উঁচু হয়। এরপর বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হয়।

ভেজা বা কাদাময় বীজতলা:

এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দেয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়।। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পড়ে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর আবার ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভিজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে নিয়ে বুনা ভাল। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ একনা বীজতলার মতোই।

উর্বর দোআঁশ ও এেঁটল দোআঁশ মাটি এ বীজতলার জন্য উত্তম। জমিতে দাড়ানো পানি থাকলে ভাল তা না হলে সেচের মাধ্যমে ৫—৬ সে.মি. পানি দিয়ে ২—৩ বার চাষ ও মই দিয়ে এক সপ্তাহ পানিসহ রেখে দিতে হয়। এর ফলে আগাছা ও খড় পচে যাবে। এরপর আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদাময় বীজতলা তৈরি করতে হয়। শুকনো বীজতলার মতো করেই বেড তৈরি করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বীজতলায় কাদা বেশি না হয়। কাদা বেশি হলে বীজ ডুবে যাবে এবং বীজ ভালভাবে গজাবে না। এ রকম অবস্থা হলে বেড তৈরির ৩—৪ ঘন্টা পর বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাগ দেয়া অংকুরিত বীজ বপন করতে হয়।

ভাসমান বীজতলা:

আমন মৌসুমে বিশেষ অবস্থার মোকাবেলার জন্য ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয়। বন্যাজনিত কারনে বীজতলা করার জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপন্ন করা যায়। বন্যাকবলিত জমি, পুকুর, ডোবা বা খালের পানির উপর বাঁশের মাচা বা কলাগাছের ভেলা তৈরি করে তার উপর ২—৩ সে.মি. উঁচু কাদার প্রলেপ দিয়ে কাদাময় বীজতলার মত ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যায়। এ বীজতলায় কাদাময় বীজতলার মতই অংকুরিত বীজ বুনতে হয়। বীজতলা যাতে বন্যার পানিতে ভেসে না যায় এজন্য এটি খুটির সাথে বেঁধে রাখতে হয়।

ভাসমান বীজতলা তৈরি করা হয় মূলত কচুরিপানাসহ বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি ভেলার ওপর মাটি দিয়ে। ধানের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর এই ভাসমান বীজতলায় ছিটিয়ে দিতে হয়। সেখানে জমিতে রোপণের উপযোগী চারা উৎপাদন হতে ২০ থেকে ২৫ দিন লাগে। পরে চারাগুলো জমিতে রোপণ করা হয়।

বাংলাদেশ বন্যাপ্রবণ একটি দেশ। প্রায় প্রতিবছরই এখানে বন্যা হয়। তখন বন্যার কারণে অনেক এলাকার বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া ঝড়, অতিবৃষ্টি এবং জোয়ারের পানিতেও বহু বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। এতে করে যথাসময়ে ফসল উৎপাদনে বিলম্ব হয়। দেখা দেয় ফসলের ঘাটতি। ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রান্তিক কৃষকেরা। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাসমান বীজতলা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১০ মিটারের একটি ভাসমান বীজতলায় এক কেজি অঙ্কুরিত বীজ ছিটানো সম্ভব। এ থেকে উৎপাদিত চারা এক বিঘা জমিতে রোপণ করা সম্ভব। পানির ওপর ভেসে থাকার কারণে এই বীজতলায় পানি সেচেরও দরকার হয় না। দেশের অনেক জেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করে ধানের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। এ বীজতলায় ধানের চারা উৎপাদন ছাড়াও পেঁপে, লাউ, কুমড়া, বেগুন, করলাসহ বিভিন্ন সবজির চারাও উৎপাদন সম্ভব। দেশের অনেক কৃষক ভাসমান বীজতলায় সবজির চারা উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন।

ডাপোগ বা দাপোগ বীজতলা :

বন্যাকবলিত এলাকায় চারা উৎপাদনের আরেকটি কৌশল হলো ডাপোগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাকা অথবা কাঁচা বারান্দা, করিডোর, বাড়ির উঠান অথবা যে কোন শুকনো জায়গায় ডাপোগ বীজতলা তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে নিধার্রিত স্থানে চারিদিকে মাটি, ইট, কাঠ বা কলাগাছের বাকল দিয়ে ঘিরে নিতে হবে। তারপর কলাপাতা বা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ঘন করে অংকুরিত বীজ বপন করতে হয়। বীজে সঞ্চিত খাদ্যই চারার প্রাথমিক খাবার। তাই এই চারার বয়স ১৫—১৮ দিন হলেই রোপন করতে হয়। এ বীজতলায় মাটি থাকে না তাই ৫—৬ ঘন্টা পর পর পানি দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি পানি জমে না থাকে।

বাড়ির উঠান বা যে কোনো শুকনো জায়গায় অথবা কাদাময় সমতল জমিতে পলিথিন, কাঠ অথবা কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি চৌকোনা ঘরের মতো করে তার মধ্যে অঙ্কুরিত বীজ ছড়িয়ে দিতে হয়। এ বীজতলায় মাটি থেকে চারাগাছ কোনোরূপ খাদ্য বা পানি গ্রহণ করতে পারে না বলে বীজতলায় প্রয়োজন মাফিক পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় প্রতি বর্গমিটারে সর্বোচ্চ ৩ কেজি অঙ্কুরিত বীজ দিতে হয়। এভাবে প্রস্তুতকৃত ২ থেকে ৩ বর্গমিটার দাপোগ বীজতলা থেকে উৎপাদিত চারা দিয়ে এক বিঘা জমি রোপণ করা যায়। দাপোগ বীজতলার প্রস্থ প্রায় ১.৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমতো নিতে হবে।

এভাবে করা বীজতলা থেকে ১৪ থেকে ১৫ দিন বয়সের চারা জমিতে রোপণ করতে হবে। চারার বয়স বাড়ার সাথে সাথে চারার গুণগতমান নষ্ট হতে থাকে। চারার বয়স কম থাকে বলে অনেক সময় চারার মৃত্যুহার কিছুটা বেশি থাকে। সেজন্য চারা রোপণের সময় প্রতি গোছায় ৪ থেকে ৫টি চারা দিলে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠা যায়। দাপোগের চারার উচ্চতা কম থাকে বলে জমিতে লাগানোর সময় এমন পরিমাণ পানি রাখতে হবে যাতে করে চারা পানির নিচে ডুবে না যায়। এক্ষেত্রে রোপিত চারার সব পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা অন্যসব চারার মতোই হবে। দাপোগ পদ্ধতিতে লাগানো চারা পরবর্তীতে অন্যান্য স্বাভাবিক চারার মতোই ফলন দেয়।

ধানের বীজ শোধন ও জাগ দেওয়ার পদ্ধতি:

বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। বীজ যদি দাগমুক্ত হয় এবং বাকানি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তাহলে কারবেনডাজিম-জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। ক্ষেতে ২-৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ১ কেজি পরিমাণ বীজ পানিতে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করে ১২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এরপর বীজ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

এভাবে শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ড্রামে ২/৩ পরত শুকনো খর বিছিয়ে তার উপর বীজের ব্যাগ রাখুন এবং আরও ২/৩ পরত শুকনো খর দিয়ে ভালভাবে চেপে তার উপর ইট বা কোন ভারী জিনিস দিয়ে চাপ দিয়ে রাখুন। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভাল বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

আদর্শ বীজতলা তৈরির নিয়ম:

দো-আঁশ ও এটেল মাটি বীজতলার জন্য ভাল। জমি অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে জৈব সার মেশানো যেতে পারে। এরপর জমিতে ৫-৬ সে.মি. পানি দিয়ে ২/৩টি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে। আগাছা ও খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর ১ মি. চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। দু’বেডের মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দু’পাশের মাটি দিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। এরপর ওপরের মাটি ভালভাবে সমান করে ৩/৪ ঘণ্টা পর বীজ বোনা উচিত।

বীজতলায় বীজ বপনের আদর্শ পদ্ধতি:

প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম বীজ বোনা দরকার। বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পাহারা দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নালা ভর্তি পানি রাখতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময় রোপা পদ্ধতিতে আউশ ধান চাষের জন্য এপ্রিল মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। চারার বয়স ২০—২৫ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করতে হয়। বোনা আউশ ধানের বীজ মধ্য মার্চ থেকে মে এর প্রথম সপ্তাহে জমিতে বপন করতে হয়। রোপা আউশ চাষের জন্য বীজতলায় মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয়। রোপা আমন ধান ১৫ই জুলাই হতে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত মুল জমিতে রোপন করা হয়। কাজেই রোপন সময়ের একমাস আগে বীজতলায় বীজ বুনতে হবে যেন রোপনের সময় চারার বয়স ২৫—৩০ দিন হয়।

বোরো ধানের ক্ষেত্রে নভেম্বর—ডিসেম্বর মাসে বীজতলায় বীজ ফেলতে হয় এবং চারার বয়স ৪০—৪৫ দিন হরে রোপন করতে হয়। বীজের পরিমান বীজের পরিমান নির্ভর করে বপন অথবা রোপন দূরত্ব, বীজের আকার ও আয়তন ইত্যাদির উপর। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে.মি. হলে বীজ প্রয়োজন ৫০—৬০ কেজি/হেক্টর। ডিবলিং পদ্ধতিতে বপনের ক্ষেত্রে ২৫ সে.মি. দূরে দূরে সারি ও ২০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ বপন করলে বীজের প্রয়োজন হয় ৩০—৩৫ কেজি/হেক্টর।

রোপা আউশের জন্য বীজতলায় চারা তৈরিতে বীজের প্রয়োজন ২০—৩০ কেজি/হেক্টর। বীজ বাছাই ভালো ফলনের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ভালো বীজ। বপনের জন্য সুস্থ ও পুষ্ট বীজ নিবার্চন করতে হবে। এজন্য দশ লিটার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে নিয়ে এ দ্রবনে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিয়ে পুষ্ট বীজ নীচে জমা হবে।

অপুষ্ট হাল্কা বীজ ভেসে উঠবে। ভারীগুলো ভালোভাবে পরিস্কার পানিতে ৩—৪ বার ধুয়ে নিতে হবে। বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২—৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবানুমুক্ত হয়। বীজ শোধনের জন্য ২—৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এক কেজি পরিমান বীজ ডুবিয়ে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হয়।

এরপর বীজ পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘন্টা বা দুই দিন ও বোরো মৌসুমে ৭২ ঘন্টা বা তিন দিনের বীজের অংকুর বের হয় এবং তা বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হয়। বীজতলায় বীজ বপন শুকনো বীজতলার জন্য প্রতি বর্গমিটার ১৫০ গ্রাম শুকনো বীজ বুনতে হয়। বীজ ছিটিয়ে বোনার পর বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ভেজা বীজতলায় প্রতি বর্গমিটার ৮০—১০০ গ্রাম হারে বীজ বপন করতে হয়। এক বর্গমিটার বীজতলার চারা দিয়ে ২০—৩০ বর্গমিটার রোপন করা যায়। তবে ডাপোগ বীজতলায় ঘন করে বীজ বুনতে হয় প্রতি বর্গমিটারে ২.৫৩.০ কেজি বীজ।

শুকনো বীজতলায় শুকনো বীজ বুনতে হয়। কিন্তু অন্যগুলিতে অংকুরিত বীজ বুনতে হয়। এজন্য বীজ জাগ দেয়ার প্রয়োজন হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বপনের পর ৪—৫ দিন পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। বীজতলার পরিচযার্ বীজতলায় নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে। চারা হলদে হলে প্রতি বর্গমিটার ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে সালফারের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম হারে জিপসাম সার ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া বীজতলায় পোকামাকড় ও রোগবালাই এর উপদ্রব হলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

জমি তৈরিজমির জো অবস্থা থাকলে মার্চ—এপ্রিল মাসে আউশ ধানের বীজ বপন করা যায়। জমিতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে ২—৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি কাদাময় করতে হয়। আউশ ধানে আগাছার প্রকোপ বেশি হয় বলে প্রথম চাষের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে যাবে। রোপা আউশের জন্য মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি বা সেচের পানির সহায়তায় কর্দমাক্ত করে জমি প্রস্তুত করতে হয়।

রোপা আমনের জন্য মধ্য জুন থেকে মধ্য আগস্ট এ সময়ের মধ্যে বৃষ্টি বা সেচের পানির সাহায্যে জমি প্রস্তুত করা হয়। বোরো ধানের জন্য মধ্য ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী এ সময়ের মধ্যে সেচের পানির সাহায্যে থকথকে কর্দমাক্ত করে জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির সময় জমির উপরিভাগ ভালভাবে সমতল করতে হয় যাতে সেচের পানি সব জায়গায় পৌছে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ধানের বীজতলার যত্ন:

শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিলে, প্রতিদিন সকালে চারার ওপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে ধানের চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়।

ধানের বীজতলার সাধারণ পরিচর্যা:

বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের ওপর ২-৩ সে.মি. পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চাৱা উঠানো ও সংরক্ষণ:

জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। চারা তোলার পূর্বে বীজতলাতে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেয়া ভালো। এতে চারা তুলতে সুবিধা হয়। চারা তোলার সময় যাতে গোড়া বা কাজ ভেজে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পর মূল জমিতে লাগানো সম্ভব না হলে চারার আঁটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।

ধানের চারা উঠানোর সময় বা বহন করার সময় সতর্কতা:

বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে বেডের মাটি নরম করে নিতে হবে যাতে চারা উঠানোর সময় শেকড় বা কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙে না যায়। বস্তাবন্দী করে ধানের চারা কোনক্রমেই বহন করা উচিত নয়।

ধানের চারা রোপণ:

রোপণের জন্য জমি তৈরি:

মাটির প্রকারভেদে ৩-৫ বার চাষ ও মই দিলেই জমি তৈরি হয়ে মাটি থকথকে কাদাময় হয়। জমি উঁচুনিচু থাকলে মই ও কোদাল দিয়ে সমান করে নিতে হবে।

রোপা আউশ ও আমনের চারা ২০—২৫ দিন বয়সে লাগাতে হয়। কিন্তু বোরোর ক্ষেত্রে একটু বেশি বয়সের ৪০—৪৫ দিনের চারা রোপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০—২৫ সে.মি ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫—২০ সে.মি। চারা মাটির ২—৩ সে.মি. গভীরে রোপন করতে হয়। এর চেয়ে বেশি গভীরতা হলে গাছে কুশি উৎপাদন কমে যায়। সারি করে চারা লাগালে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা সহজ হয়।

চারার বয়স ও রোপণ পদ্ধতি:

আউশে ২০-২৫ দিনের, রোপা আমনে ২৫-৩০ দিনের এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা উচিত। এক হেক্টর জমিতে ৮-১০ কেজি বীজের চারা লাগে। প্রতি গুছিতে ১টি সতেজ চারা রোপণ করাই যথেষ্ট। তবে চারার বয়স একটু বেশি হলে প্রতি গুছিতে ২-৩টি চারা রোপণ করা যেতে পারে। সারিতে চারা রোপণ করার সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং প্রতি গুছির দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি. হওয়াই উত্তম।

সমান জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করতে হয়। লম্বা রশির সাহায্যে সোজা সারি করে চারা রোপণ করা উত্তম। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং সারিতে গুছি থেকে জহির দূরত্ব হবে ১৫-২০ সে.মি.। প্রতিটি হিতে ২-৩টি চারা দিতে হয়। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে লাগাতে হয়।

ধান চাষে দ্বি-রোপণ পদ্ধতি:

জলাবদ্ধতা পূর্ববর্তী ফসলের কর্তন বিলম্বিত হলে বা অন্য কোন কারণে যদি রোপণের জন্য নির্ধারিত জমিতে রোপণ বিলম্বিত হয় তবে বেশি বয়সের চারা ব্যবহারের পরিবর্তে দ্বি-রোপণ পদ্ধতিতে ধান রোপণ একটি ভাল প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে ধানের চারা বীজতলা হতে উত্তোলন করে অন্য জমিতে ঘন করে ১০-১০ সে.মি. দূরত্বে সাময়িকভাবে রোপণ করা হয়, আমন মৌসুমে ২৫-৩০ দিন পর এবং বোরো মৌসুমে ৩০-৪০ দিন পর আবার উত্তোলন করে মূল জমিতে ২০-২০ সে.মি. দূরত্বে দ্বি-রোপণ করা হয়।

ধান চাষে সার ব্যবস্থাপনা

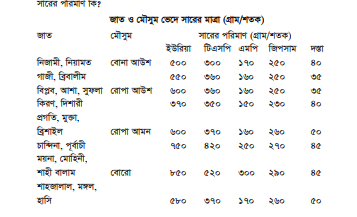

সারের মাত্রা আবহাওয়া, মাটি, ধানের জাত, জীবনকাল, ফলন দেয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভালো ফলনের জন্য সময়মত ও পরিমানমত সার প্রয়োগ করতে হয়। নিচে মৌসুম ভেদে ধানের বিভিন্ন জাতের সারের পরিমান দেয়া হলো:

জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা নির্ধারন করা হয়। এছাড়া জমিতে গোবর বা আর্বজনা পচা সার হেক্টর প্রতি ৮—১০ টন ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের মাত্রা প্রায় অর্ধেক নামিয়ে আনা সম্ভব। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সব সার জমি তৈরির সময় শেষে চাষের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় বলে ইউরিয়া সার ধাপে ধাপে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারকে সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপনের ১০—১৫, ৩০—৩৫ ও ৪৫—৫০ দিন পর জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে :

১ / সার দেয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা প্রয়োজন, শুকনো জমিতে অথবা অতিরিক্ত পানি থাকলে সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

২/ সারের উপরি প্রয়োগের পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করলে অথবা হাত দিয়ে মিশিয়ে দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৩/ শেষ কিস্তির সার ধানের কাইচথোড় আসার ৫—৭ দিন আগে প্রয়োগ করা উচিত।

৪/ ইউরিয়া সারের প্রভাব পরবতীর্ ফসলে থাকে না বলে প্রত্যেক ফসলেই মাত্রানুযায়ী ইউরিয়া ব্যবহার করতে হবে।

৫/ ইউরিয়া প্রয়োগের পরও ধান গাছ যদি হলদে দেখায় তবে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ভালো ফলন পেতে চাইলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যের উপাদান গ্রহন করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।।

ইউরিয়া ব্যতীত সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএসপি, এমপি, জিপসাম, না প্রভৃতি। জমিতে শেষ চাষ দেয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা রোপণ করার পর ও কিস্তিতে ছিটিয়ে প্রযোগ করতে হয়। এবার দেখা যাক শতক প্রতি সারের পরিমাণ কি?

জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মারও কিছু কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন:

১। পাহাড়ের পানভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমপি সার নেতৃতণ দিতে হয়।

২। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচ প্রকল্প এলাকার মাটিতে লক্ষা সার বেশি পরিমাণে নিতে হয়।

৩। হাওড় এলাকার মাটিতে সার কম পরিমাণে দিতে হয়।

৪। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক দিলেই চলে।

৫। পূর্ববর্তী ফসলে প্রতিটি সার সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে প্রতিটি সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

৬। পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা সার ব্যবহার হয়ে থাকলে পরবর্তী ২টি ফসলে আর এ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

৭। বেলে মাটিতে এম পি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।

৮। কোন জমিতে সবুজ সার ফসলের চাষ হলে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়া সার ৪০-৫০% কমিয়ে ব্যবহার করলেও চলে।

ধান চাষে সার প্রয়োগের নিয়মাবলী:

ধান গাছের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকের কুশি গজানোর সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে তা থেকে গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। সর্বোচ্চ কুশি উৎপাদন থেকে কাইচথোর আসা অবধি গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পেলে প্রতি ছড়ায় পুষ্ট ধানের সংখ্যা বাড়ে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার যেমন টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ, জিপসাম, জিংক সালফেট মাত্রানুযায়ী জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

তবে বেলে মাটিতে পটাশ সার দু’কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। তিন ভাগের দুই ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষের সময় এবং এক-তৃতীয়াংশ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার ব্যবহার করা সম্ভব হলে তা প্রথম চাষের সময়ই জমিতে সমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈব সার খরিফ মৌসুমে ব্যবহার করাই শ্রেয়।

ধানে গন্ধক ও দস্তা সার প্রয়োগের সময়:

ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরও ধান গাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়-বাড়তি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ হিসাবে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। অত:পর বিঘা প্রতি ৮ কেজি জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ইউরিয়া সার ব্যবস্থাপনায় এলসিসি ব্যবহার:

লিফ কালার চার্ট বা এলসিসি প্লাস্টিকের তৈরি চার রং-বিশিষ্ট একটি স্কেল। এলসিসি পদ্ধতি অবলম্বন করলে ধান গাছের চাহিদানুযায়ী ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায়। ফলে ইউরিয়া সারের খরচ কমানো ও অপচয় রোধ করা যায় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে, এলসিসি ব্যবহারে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের বিভিন্ন দিক:

গুটি ইউরিয়া হল, ইউরিয়া সার দিয়ে তৈরি বড় আকারের গুটি যা দেখতে ন্যাপথালিন ট্যাবলেটের মত। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউরিয়া সার পরিমাণে কম লাগে। আবার গুটি ইউরিয়া জমিতে একবারই প্রয়োগ করতে হয়।

এরপর সব সময় গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী নাইট্রোজেন সরবরাহ থাকায় গাছের কোন সুপ্ত ক্ষুধা থাকে না। গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের পূর্ব শর্ত হল, ধান রোপণ করতে হবে সারিবদ্ধভাবে। সারি থেকে সারি এবং গোছা থকে গোছার দূরত্ব হবে ২০ সে.মি.। বোরো মৌসুমে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন এবং আউশ ও আমন মৌসুমে চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে প্রতি ৪ গোছার মাঝখানে ৩-৪ ইঞ্চি কাদার গভীরে গুটি পুঁতে দিতে হবে।

অঞ্চল-ভিত্তিক পরিমিত সার প্রয়োগ:

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-ভিত্তিক (৩০টি) থানা নির্দেশিকায় উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী সার-এর পরিমাণ ও নির্দেশনা অনুযায়ী সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

ধান চাষে আগাছা ব্যবস্থাপনা:

আগাছা ফসলের একটি মারাত্মক শত্রু। আগাছা ফসলের ক্ষেতে অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ যেমন শ্যামা, ছেঁচড়া, হলদে মুথা ইত্যাদি। যে উদ্ভিদ ভুল জায়গায় জন্মেছে যেমন ধান ক্ষেতে পাট গাছ। আগাছা ধান গাছের আলো, পানি ও খাদ্য উপাদানের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং ফসলের ক্ষতি করে।

আগাছার প্রকার:

জীবনকালের ভিত্তিতে: বর্ষজীবী (শ্যামা, বথুয়া), দ্বি-বর্ষজীবী (বন্য গাজর) এবং বহুবর্ষজীবী (দূর্বা, ভেদাইল)। পাতা ও কাণ্ডের আকৃতির ভিত্তিতে: ঘাস-জাতীয় (শ্যামা, ক্ষুদে শ্যামা, দূর্বা, আরাইল, গৈচা, ফুলকা ঘাস, মনা ঘাস, ঝরা ধান), সেজ(Sedge)(হলদে মুথা, বড় চুচা, ছেঁচড়া, জয়না, পানি সেজ) ও চওড়া পাতা-জাতীয় (পানি কচু, শুষনি শাক, ঝিল মরিচ, পানি লং, পানি ডোগা, চাঁদমালা, হেলেঞ্চা, ঘেঁচু, বড় পানা, ক্ষুদে পানা ও কচুরি পানা)।

আগাছা দমনের পদ্ধতিসমুহ:

(ক)হাত বাছাই

(খ)রাইচ উইডার ও

(গ)আগাছানাশক-এর যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যায়। তবে মাঠ পর্যায়ে কৃষি কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আগাছানাশক ব্যবহারে সতর্কতা:

(ক)সঠিক আগাছানাশক নির্বাচন,

(খ)সঠিক মাত্রায় আগাছানাশক প্রয়োগ,

(গ)সঠিক সময়ে আগাছানাশক প্রয়োগ,

(ঘ)সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ,

(ঙ)সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার অনুসরণ,

(চ)আগাছা-নাশকের বোতলে সঠিক নির্দেশনা পালন এবং

(ছ)স্থানীয় কৃষি কর্মীদের পরামর্শ মেনে চলা।

আগাছা-নাশক ব্যবহারের সঠিক সময়:

(ক)আগাছা-নাশকের কার্যকারিতা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

(খ)প্রয়োগের সময়-ভিত্তিক আগাছা-নাশক ভিন্ন ভিন্ন:

(১) “গজানোর পূর্বে” (Pre-emergence), আগাছা গজানোর পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে,

(২) “গজানোর পরে” (Post-emergence), আগাছা জন্মানোর পর প্রয়োগ করতে হবে,

(৩) “গজানোর পর পর” (Early post-emergence, আগাছা জন্মানোর পর পরই প্রয়োগ করতে হবে এবং

(৪) সরকারী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত আগাছা-নাশকের বোতল/প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সর্বদা মেনে চলতে হবে।

ধান চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

ধান চাষে পানির সর্বোত্তম ব্যবহার:

ধান চাষে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই। ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে যাতে রোপণ-কৃত চারায় সহজে নতুন শিকড় গজাতে পারে। এরপর কম পানি রাখলেও চলবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ধানগাছ যেন খরা কবলিত না হয়।

রোপা ধানে সবসময় দাড়ানো পানি রাখার দরকার নেই। চারা রোপনের পর ৬—৭ সে.মি. পানি রাখতে হবে। চারা রোপনের ৬—৭ দিন পর্যন্ত ৩—৫ সে.মি. সেচ দিলে আগাছা দমন হয়। কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২—৩ সে.মি. এবং থোর আসার সময় ৭—১০ সে.মি. সেচ দেয়া উত্তম। দানা পুষ্ট হওয়া শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না।

রোপা আমন সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর। আমন মৌসুমে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পানি যেন সরাসরি জমির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে না পারে এজন্য উচু আইল তৈরি করে দিতে হয়। কারণ বৃষ্টির পানি জমির পুষ্টি উপাদান ধুয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে পরিবর্তিত জলবায়ুতে বৃষ্টির সময় কাল পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখা যায় রোপনের সময় বৃষ্টির পানির অভাবে জমি তৈরি করা যায় না অথবা অতি বৃষ্টির জন্য জমিতে অনেক দাড়ানো পানি থাকে যার জন্য চারা রোপন করা যায় না। বর্তমানে রোপা আমনে সম্পূরক সেচ বিশেষ করে শীষ উদগম থেকে দানা পুষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়ে প্রয়োগ করে ফসল ফলানো হয়। এতে ফলন বেড়ে যায়।

মাঠ পর্যায়ে কৃষক বোরো ধান চাষে ২৫—৩০ বার সেচ প্রদান করে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। বোরো ধান চাষে একবার ৫—৭ সে.মি. পানি দেয়ার পর জমিতে দাড়ানো পানি শেষ হওয়ার তিন দিন পর পুনরায় সেচ দিলে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ পানি কম লাগে। বোরো চাষে পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে (অডউ) সেচ দিলে গাছে মূলের বৃদ্ধি ভালো হয় ও সেচ খরচ ও কমানো যায়।

আগাছা দমন সাধারণত বোরো ও রোপা আমনের চেয়ে আউশ মৌসুমে বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। এজন্য আউশ মৌসুমে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু—একটি চাষ দিয়ে পতিত রাখলে আগাছার বীজ গজিয়ে উঠে। কিছুদিন পর পুনরায় মই দিয়ে ধান বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। রোপা জমিতে ৫—১০ সে.মি. পানি রাখলে জমিতে আগাছা কম হয়। বোরো ধানে দাড়ানো পানি থাকে বলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। তারপরও আগাছা হলে আগাছা পরিস্কার করতে হয়। আগাছা পরিস্কারের সময় হাত দিয়ে মাটি নেড়ে দিলে বাতাস চলাচলের সুযোগ পায় যা গাছের মূলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

জমিতে দাড়ানো পানি না থাকলে আগাছার প্রকোপ বেড়ে যায়। সারিতে রোপনকৃত রোপা আমনে জাপানি রাইস উইডার দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো ও সংরক্ষণ ধানের শিষের শতকরা ৮০—৯০ ভাগ অংশের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে এবং ধানের রং সোনালি হলে ধান কাটতে হয়।

ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ধান পরিপক্ক হবার পরপরই যত দ্রুত সম্ভব ধান কাটতে হবে। এরপর মাড়াই করে খড়কুটা বেছে পরিস্কার করে ধান পরপর ৪—৫ দিন শুকাতে হবে। শুকানোর সময় ধানের আর্দ্রতা ১২% এ চলে আসলে চিটা, আবর্জনা, ভাঙ্গা ধান, ধুলাবালি পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ধান ছায়ায় ঠান্ডা করে ড্রামে, মটকায়, পলিকোটেড বায়ুরোধক পাত্রে রাখতে হবে।

ফলন মৌসুম ভেদে ধানের ফলন ভিন্ন হয়। বোরো মৌসুমে ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি ও আউশ মৌসুমে সবচেয়ে কম। উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরোতে গড়ে হেক্টর প্রতি ৫—৬ টন, রোপা আমনে ৪—৫ টন এবং আউশে ৩—৪ টন।

বৃষ্টি-নির্ভর রোপা আমন এলাকায় জমির আইল ১৫ সে.মি. উঁচু রাখলে অনেকাংশে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায় যা খরা থেকে ফসলকে কিছুটা হলেও রক্ষা করে। এরপরও যদি ধান ফসল খরা কবলিত হয় তাহলে প্রয়োজন মাফিক সম্পূরক সেচ দিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, খরা কবলিত ধানের চেয়ে সম্পূরক সেচযুক্ত ধানের ফলন হেক্টরে প্রায় ১ টন বেশি হয়।

সেচের পানির অপচয় রোধ:

বোরো মৌসুমে ধানের জমিতে সাধারণত মাটির নালা দিয়ে সেচ দেয়া হয়। ফলে ফসলের জমি ও সেচের পানি উভয়েরই অপচয় হয়। এ অপচয় রোধকল্পে পিভিসি অথবা প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করে পানির অপব্যবহার ও অপচয় রোধ করা যায়। এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানির অপচয় কমানোর সাথে সেচের খরচও কমানো যায়। গভীর/অগভীর নলকূপ থেকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ দিলে একই পরিমাণ পানি দিয়ে কাঁচা নালার তুলনায় শতকরা প্রায় ৪০-৪২ ভাগ বেশি জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব। বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী আর একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইং (AWD)।

এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ চলবে জাত ভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। যখনই গাছে থোড় দেখা দেবে তখন থেকে দানা শক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে স্বাভাবিক ২-৫ সে.মি. পানি রাখতে হবে। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সেচের পানি, জ্বালানি ও সময় সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচও হ্রাস পায়।

ধান চাষে অনিষ্টকারী পোকা ও মেরুদন্ডী প্রাণী ব্যবস্থাপনা:

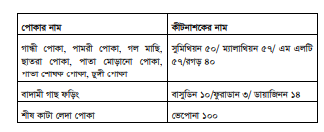

ধান ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। যেমন- সবুজ পাতা ফড়িং, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধী পোকা, গল মাছি, শীষ কাটা লেদা পোকা ইত্যাদি। জমিতে গাছের ডাল বা বাশের কঞ্চি পুঁতে দিলে সেখানে পাখি বসে এবং পোকা ধরে খায়। তাছাড়া প্রতিরোধী ফসলের জাত ও বিভিন্ন দমন পদ্ধতি দ্বারা পোকা দমন করা যায়। তবে দ্রুত দর্শনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো ।

রোগ দমন ধান ফসলে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। যেমন- কান্ড পচা রোগ, টুংরো রোগ, বাদামী দাগ রোগ, উফরা রোগ, ট্রাস্ট রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ সঠিক সময়ে দমন করতে না পারলে ফলন যথেষ্ট কমে যায়। বীজ শোষন, আগাছা দমন ও সুষম সার প্রয়োগে বিভিন্ন রোগ দমন হয়। এছাড়া প্রতিরোধী জাত যেমন- মালা ও গাজী জাতের ধানে বাদামী দাগ রোগ কম হয়। বিভিন্ন রোগনাশক যেমন- কুপ্রাভিট ৫০, হিমোসান ৫০ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ও রোগ দমন করা যায়।

ধানের রোগ ব্যবস্থাপনা:

নিবিড় চাষাবাদের কারণে ধান ফসলে বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন রোগ-বালাই ধানের ক্ষতি করে এবং ফলন কমিয়ে দেয়। এজন্য রোগ শনাক্ত করে তার জন্য ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

ধানের টুংরো রোগ:

ভাইরাসজনিত রোগ। সবুজ পাতাফড়িং এ রোগের বাহক। চারা অবস্থা থেকে গাছে ফুল ফোটা পর্যন্ত সময়ে এ রোগ দেখা দিতে পারে। ধানের ক্ষেতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গাছের পাতা হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে সালফার বা নাইট্রোজেন সারের ঘাটতিজনিত কারণে এবং ঠাণ্ডার প্রকোপে এরূপ হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত জমির ধান বিক্ষিপ্তভাবে না হয়ে সমভাবে হলুদাভ বা কমলা রঙ ধারণ করে। গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশি কমে যায় ফলে আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় খাটো হয়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। আগাম বীজতলায় বিশেষ করে আমন ধান কাটার সময়, বোরোর বীজতলায় সবুজ পাতাফড়িং দেখা গেলে হাতজাল বা কীটনাশক প্রয়োগ করে দমনের ব্যবস্থা নিন।

নিবিড় ধান চাষ এলাকায় ভলান্টিয়ার রাইস/রেটুন ধান তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন অথবা জমিতে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা সবুজ পাতাফড়িং মেরে ফেলুন। সবুজ পাতাফড়িং দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

ধানের ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া:

চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে এবং বয়স্ক ধান গাছে এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত চারা গাছের গোড়া পচে যায়, পাতা নেতিয়ে পড়ে হলুদাভ হয়ে মারা যায়। এ অবস্থাকে কৃসেক বলে। রোগাক্রান্ত কাণ্ডের গোড়ায় চাপ দিলে আঠালো ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়। বয়স্ক গাছে সাধারণত থোড় অবস্থা থেকে পাতাপোড়া লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ থেকে কিনারা বরাবর আক্রান্ত হয়ে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। আক্রান্ত অংশ প্রথমে জলছাপ এবং পরে হলুদাভ হয়ে খড়ের রং ধারণ করে।

ক্রমশ সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে মরে যায়। অতিমাত্রায় ইউরিয়া সারের ব্যবহার, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ো আবহাওয়া এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন। রোগ দেখা দিলে প্রতি বিঘায় অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন। ঝড়-বৃষ্টি এবং রোগ দেখা দেওয়ার পর ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখুন। কৃসেক হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিন। রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।

ধানের উফরা রোগ:

কৃমিজনিত রোগ। কৃমি ধানগাছের কচি পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে আক্রমণ করে। কৃমি গাছের রস শোষণ করায় প্রথমে পাতার গোড়ায় ছিটেফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে সে দাগ বাদামি রঙের হয়ে পুরো আগাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে গাছে বাড়-বাড়তি কমে যায়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে শিষ মোচড়ানো অবস্থায় থেকে যায়। ফলে শিষ বের হতে পারে না।

কৃমি পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটো এবং ঘাসে এমনকি মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁচে থাকে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

রোগ দেখা দিলে হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি হারে ফুরাডান ৫জি অথবা কিউরেটার ৫জি প্রয়োগ করুন। রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। সম্ভব হলে জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন ফেলে রাখুন। আক্রান্ত জমিতে বীজতলা করা উচিৎ নয়। ধানের পর ধান আবাদ না করে অন্য ফসলের চাষ করুন। জলী আমন ধানে আক্রান্ত জমিতে কারবেনডাজিম ২% হারে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ধানের ব্লাস্ট রোগ:

ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ পাতায় হলে পাতা ব্লাস্ট, গিটে হলে গিট ব্লাস্ট ও শিষে হলে শিষ ব্লাস্ট বলা হয়। পাতায় ব্লাস্ট হলে পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতির দাগের সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে দু’প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে।

দাগের চার ধারে বাদামি ও মাঝের অংশ সাদা বা ছাই বর্ণ ধারণ করে। অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে পুরো পাতা মরে যায়। এ রোগের কারণে জমির সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ রোগ বোরো মৌসুমে বেশি হয়। গিট ব্লাস্ট এবং শিষ ব্লাস্ট হলে গিট ও শিষের গোড়া কালো হয়ে যায় ও ভেঙে পড়ে এবং ধান চিটা হয়ে যায়। রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম, রাতে শিশির পড়া এবং সকালে কুয়াশা থাকলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন। জমিতে পানি ধরে রাখুন। রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রেখে প্রতি হেক্টরে ৪০০ গ্রাম ট্রপার, জিল বা নেটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু’বার প্রয়োগ করুন।

সকল সুগন্ধি ধান, হাইব্র্রিড ধান এবং লবণ-সহনশীল ধানে ফুল আসার সময় নিম্নচাপ দেখা দিলে উল্লিখিত ছত্রাকনাশক আগাম স্প্রে করতে হবে।

ধানের খোলপোড়া রোগ:

ছত্রাকজনিত রোগ। ধান গাছের কুশি গজানোর সময় হতে রোগটি দেখা যায়। প্রথমে খোলে ধূসর জলছাপের মত দাগ পড়ে। দাগের মাঝখানে ধূসর হয় এবং কিনারা বাদামি রঙের রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে সমস্ত খোলে ও পাতায় অনকেটা গোখরো সাপের চামড়ার মত চক্কর দেখা যায়। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া, বেশি মাত্রায় ইউরিয়ার ব্যবহার ও ঘন করে চারা রোপন এ রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

জমিতে শেষ মই দেয়ার পর পানিতে ভাসমান আবর্জনা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। পটাশ সার সমান দু’কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

নেটিভো, ফলিকুর, কনটাফ, হেক্সাকোনাজল খোলপোড়া রোগ দমনে কার্যকর ছত্রাকনাশক। আক্রান্ত ধানগাছের চারপাশের কয়েকটি সুস্থ গুছিসহ বিকেলে গাছের উপরিভাগে এটি স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশকের মাত্রা লেবেলে দেখে নিন। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন।

ধানের বাকানি রোগ:

ছত্রাকজনিত রোগ। আক্রান্ত কুশি দ্রুত বেড়ে অন্য গাছের তুলনায় লম্বা ও লিকলিকে হয়ে যায় এবং হালকা সবুজ রঙের হয়। গাছের গোড়ার দিকে পানির উপরের গিঁট থেকে শিকড় বের হয়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছ মরে যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

রোগাক্রান্ত কুশি তুলে ফেলুন। এ রোগ বীজবাহিত। তাই বীজ শোধন করতে পারলে ভাল হয়। এ জন্য কারবেনডাজিম গ্রুপের যেকোনও ছত্রাকনাশকের ৩ গ্রাম ওষুধ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে অঙ্কুরিত বীজে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া একই পরিমাণ ওষুধ দিয়ে সারা রাত চারা শোধন করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

ধানের বাদামি দাগ:

ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ হলে পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগের মাঝখানটা হালকা বাদামি রঙের হয়। অনেক সময় দাগের চারদিকে হলুদ আভা দেখা যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া ও পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন। পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি সেচ দিন এবং জমি শুকিয়ে নিন। আক্রান্ত জমিতে শিষ বের হওয়ার পর ৬০ গ্রাম পটাশ ও ৬০ গ্রাম থিওভিট/কমুলাস ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫শতক জমিতে স্প্রে করলে ধানে বাদামি দাগ কম হয়। কারবেনডাজিম-জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে (বীজ ০.৩% দ্রবণে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে) বীজ শোধন করুন।

ধানের খোল পচা:

ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ ধানগাছের ডিগপাতার খোলে হয়। রোগের শুরুতে ডিগপাতার খোলের ওপরের অংশে গোলাকার বা অনিয়মিত আকারের বাদামি দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে দাগটি বড় হতে থাকে এবং গাঢ় ধূসর রঙ ধারণ করে। এ অবস্থায় অনেক সময় শিষ বের হতে পারে না অথবা রোগের প্রকোপ অনুযায়ী আংশিক বের হয় এবং বেশিরভাগ ধান কালো ও চিটা হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

আক্রান্ত খড়কুটো জমিতে পুড়িয়ে ফেলুন। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। খোলপোড়া রোগের ছত্রাকনাশক এ রোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করুন।

ধানের লক্ষ্মীর গু রোগ:

ছত্রাকজনিত রোগ। ধান পাকার সময় এ রোগ দেখা যায়। ছত্রাক ধানের বাড়ন্ত চালকে নষ্ট করে বড় গুটিকার সৃষ্টি করে। গুটিকার ভিতরের অংশ হলদে-কমলা রঙ এবং বহিরাবরণ সবুজ যা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

এ রোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল রোগাক্রান্ত শিষ তুলে ফেলা ও মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা।

ধানের পাতা লালচে রেখা রোগ:

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়া পাতার ক্ষত দিয়ে প্রবেশ করে এবং শিরার মধ্যবর্তী স্থানে সরু রেখার জন্ম দেয়। আস্তে আস্তে রেখা বড় হয়ে লালচে রঙ ধারণ করে। পাতা সূর্যের বিপরীতে ধরলে দাগের ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ আলো দেখা যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

এ রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বীজ শোধন করা দরকার, আক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয় এবং নাড়া পুড়িয়ে ফেলা দরকার।

ধান অনিষ্টকারী পোকা ও প্রাণী নিয়ন্ত্রণ:

নিবিড় চাষাবাদের কারণে ফসলে পোকার প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন পোকার প্রাদুর্ভাব বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ একে একে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

মাজরা পোকা ব্যবস্থাপনা (Stem borer):

মাজরা পোকার আক্রমণ ফুল ফোঁটার আগে হলে মরা ডিল এবং ফুল ফোঁটার পরে হলে সাদা শিষ বের হয়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা (মথ) সংগ্রহ করে দমন করুন।

- ধান ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য নিন।

- পরজীবী (বন্ধু) পোকা মাজরা পোকার ডিম নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং যথাসম্ভব কীটনাশক প্রয়োগ বিলম্বিত করুন।

- জমিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ মরা ডিগ অথবা শতকরা ৫ ভাগ সাদা শিষ দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন। আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলুন।

নলিমাছি বা গলমাচি ব্যবস্থাপনা (Gall midge):

এই মাছির দ ধানগাছের বাড়ন্ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পেঁয়াজ পাতার মত হয়ে যায়। ফলে কুশিতে আর শিষ হয় না।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- রোপণের পর নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন।

- আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন করুন।

- জমিতে শতকরা ৫ ভাগ পেয়াজ পাতার লক্ষণ দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করুন।

পামরি পোকা ব্যবস্থাপনা (Rice hispa):

পামরি পোকার কীড়া পাতার ভেতরে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খায়, আর পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খায়। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা সাদা দেখায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।

- জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছায় চারটি পূর্ণ বয়স্ক পোকা অথবা প্রতি কুশিতে ৫টি কীড়া থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

পাতা মোড়ানো পোকা ব্যবস্থাপনা (Leaf roller):

পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া গাছের পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়। খুব বেশি ক্ষতি করলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা বা মথ দমন করুন।

- ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির বসার ব্যবস্থা নিন।

- গাছে থোড় আসার সময় বা ঠিক তার আগে যদি শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

চুঙ্গি পোকা ব্যবস্থাপনা (Rice caseworm):

চুঙ্গি পোকা পাতার উপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুঙ্গি তৈরি করে ভেতরে থাকে। আক্রান্ত ক্ষেতে গাছের পাতা সাদা দেখায় এবং পাতার উপরের অংশ কাটা থাকে। দিনের চুঙ্গিগুলো পানিতে ভাসতে থাকে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা বা মথ দমন করুন।

- পানি থেকে হাতজাল দিয়ে চুঙ্গিসহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা (Swarming caterpillar):

এ পোকার কীড়া পাতার পাশ থেকে কেটে এমনভাবে খায় যে কেবল ধানগাছের কাণ্ড অবশিষ্ট থাকে। সাধারণত: শুকনো জমিতে এ পোকার আক্রমণের আশঙ্কা বেশি।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

- ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে রাখুন অথবা নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা বা মথ দমন করুন।

- ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির বসার ব্যবস্থা নিন।

- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

ধানের মাঠে ঘাসফড়িং:

ঘাসফড়িং পাতার পাশ থেকে শিরা পর্যন্ত খায়। জমিতে অধিক সংখ্যায় আক্রমণ করলে এদেরকে পঙ্গপাল বলা হয়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির বসার ব্যবস্থা নিন। জমির শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

ধানের মাঠে লম্বাশুড় উরচুঙ্গা:

এ পোকা ধানের পাতা এমনভাবে খায় যে পাতার কিনারা ও শিরা বাকি থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির বসার ব্যবস্থা নিন। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক উরচুঙ্গা দমন করুন। জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

ধানের মাঠে সবুজ পাতাফড়িং:

সবুজ পাতাফড়িং ধানের পাতার রস শুষে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়। এ পোকা টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন করুন। হাতজালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতাফড়িং পাওয়া যায় এবং আশেপাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধান গাছ থাকে তাহলে বীজতলায় বা জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

ধানের মাঠে বাদামি গাছফড়িং:

বাদামি গাছফড়িং ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। ফলে গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায় তখন একে বলা হয় ‘হপার বার্ন’ বা ‘ফড়িং পোড়া’।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

বোরো মৌসুমে ফেব্রুয়ারি এবং আমন মৌসুমে অগাস্ট মাস থেকে নিয়মিত ধান গাছের গোড়ায় পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। এ সময় ডিম পাড়তে আসা লম্বা পাখাবিশিষ্ট ফড়িং আলোক-ফাঁদের সাহায্যে দমন করুন। ধানের চারা ঘন করে না লাগিয়ে পাতলা করে রোপণ করলে গাছ প্রচুর আলো বাতাস পায়; ফলে পোকার বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

ধানের মাঠে ইঁদুর দমন:

ইঁদুর ধান গাছের কুশি কেটে দেয়। ধান পাকলে ধানের ছড়া কেটে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে জমা রাখে।

ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়:

জমির আইল ও সেচ নিষ্কাশন নালা কম সংখ্যক ও চিকন রাখতে হবে। একটি এলাকায় যথাসম্ভব একই সময় ধান রোপণ ও কর্তন করা যায় এমনভাবে চাষ করতে হবে। ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন করুন। বিষটোপ, যেমন-ব্রমাডিওলন দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়।

ধান ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ:

শীথের উপরের অর্ধেক দানার শতকরা ৮০ ভাগ এবং নিচের অর্ধেক নানার শতকরা ২০ ভাগ শক্ত হলে ধান কাটার উপযুক্ত সময় হয়। তাছাড়া কিছু কিছু ধান সোনালী রং ধারণ করে এবং নীলের মতন ছেলে পড়ে। এমতাবস্থান কেটে আঁটি বেঁধে পরিষ্কার জানালার দিয়ে প্যাডেল প্রেসার বা গরু দিয়ে বা পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়। এরপর কেড়ে পরিষ্কার করে ৩- ৪ বার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শিষ ভেঙে যায়, শিষকাটা লেদাপোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শিষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা উচিত। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে নিন। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে।

মাড়াই করা ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকানোর পর যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে এবং এমতাবস্থায় গুদামজাত ও আর্দ্রতা-রোধক গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে।